Os retrocessos econômicos, sociais, ambientais, democráticos, em direitos humanos e política exterior são gigantescos. Mas a aliança ultradireitista saída das urnas em 2018 não tem mostrado (por ora) o serviço de “estabilização” que o capital espera dela. Aos 100 dias de governo, as várias alas bolsonaristas em luta aberta (com os militares de árbitros) vão se entender? Bolsonaro vai se curvar ao toma-lá-dá-cá do sistema político? Quais suas chances de impor a nefasta Previdência por Capitalização? Quais as nossas chances, dos que resistem, em pôr um basta nos retrocessos?

100 dias são um marco cabalístico. Não só porque 100 é um número redondo, mas porque pouco mais de três meses é tempo suficiente para que medidas prolonguem ou interrompam a habitual lua de mel de governados com governantes. Durou 100 dias o último governo de Napoleão Bonaparte. O presidente norte-americano mais querido do século XX, Franklin Delano Roosevelt, em 1932, levou 100 dias para tomar 32 medidas que começaram a tirar o país da Grande Depressão. Assim, na tradição política e jornalística ocidental, os 100 dias viraram um marco – em que a grande mídia, analistas, amigos e inimigos aproveitam para fazer balanços, em geral comparando medidas a promessas de campanha. Não é o nosso caso. Até porque torcemos e lutamos para que as promessas do bolsonarismo não se cumpram. Os 100 primeiros dias de Bolsonaro no Planalto deixam mais perguntas a responder do que respostas. Aqui, algumas delas, com algumas certezas e muitas pistas, ensaios para o debate sobre a situação atual e como atuar.

As trapalhadas do governo, crises internas e com outros poderes permitem dizer que Bolsonaro lidera um governo mais frágil do que se pensou?

A coalizão que se formou para levar Bolsonaro ao Planalto demonstrou-se, nestes 100 dias, mais problemática do que os analistas mais pessimistas poderiam supor. A aliança bolsonarista tem acordo nos projetos ultraneoliberais para a economia, nas pautas conservadoras para os costumes, na perseguição aos movimentos sociais, ambientais e de esquerda. Mas suas componentes competem entre si loucamente por lugares ao sol no aparelho de estado, embora no discurso (com exceção dos militares) queiram todas aparecer como antissistêmicas ou anti-“velha política”. Essa competitividade, a falta de acordo em torno de prioridades e em como atuar nas ou frente às instituições – partidos tradicionais, presidente da Câmara, Judiciário, por exemplo – explicam em grande parte os bate-cabeça dos primeiros três meses.

A estranha aliança governista está composta pelo presidente e seus filhos – liderando a ala “olavista” ou mais ideológica da ultradireita, numa versão verde-amarela da alt right (ou direita alternativa estadunidense, que levou Trump ao poder) – em torno da qual se conformou o não menos esquisito PSL. A compõem muitos militares da reserva que resolveram abraçar o projeto de um governo conservador para a ordem e estabilização do país – com destaque para a trupe de “generais do Haiti” que os comandam. Fazem parte dela os economistas e tecnocratas ligados ao ministro Paulo Guedes, encarregados do corte total de direitos. Estão na coalizão do governo policiais, procuradores e mundo jurídico capitaneado pelo ex-juiz Sergio Moro, responsáveis pela aplicação das medidas de facilitação do extermínio. E os fundamentalistas neopentecostais, em particular os das igrejas Universal do Reino de Deus e Assembleia de Deus, que lhes garantiram a vitória no voto e aguardam, em contrapartida, medidas concretas contra mulheres, LGBTTs, liberdade artística, educacional e científica.

Se essa soma de forças (combinada à situação política) foi robusta para vencer as eleições, tem lá suas fragilidades para governar nos marcos de um sistema político que requer alianças, negociação permanente, decoro e unidade tática, sem falar de um partido consolidado para encabeçar a base no Congresso – coisa que o PSL por ora não é. Mas isto não quer dizer que seja um governo frágil. Ao contrário, continua forte, porque a relação de forças entre as classes sociais é ainda muito favorável ao andar de cima, que o apoia com certa unanimidade. O governo tem aplicado planos escabrosos e pode aprofundar o autoritarismo do sistema político, caso vença a resistência organizada a seus planos.

Há analistas afirmando que “falta projeto” à coalizão de governo. Falta?

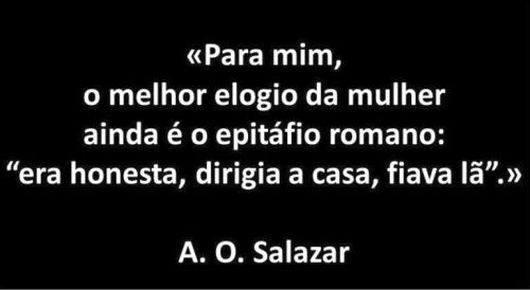

De forma alguma. Há nuances de diferenças entre todas essas alas e diferenças em suas listas de prioridades a executar. Mas o projeto geral é fundamentalmente o mesmo: neoliberal 2.0 (ou seja, ainda mais radical) na economia, com a ideia de um praticamente nulo como agente econômico; exterminador de direitos e de seres humanos, com liberação de armas e licença para polícias e Forças Armadas atirarem. Ou seja, Estado mínimo na economia e estado máximo, punitivo e assassino, no controle político-social. Some-se a esse binômio o combate aos avanços em direitos das mulheres, comunidade LGBTT, povos originários e quilombolas. Este é o projeto. Na verdade, o governo atual não é resultado de nenhuma originalidade brasileira nem invenção de Bolsonaro: faz parte de um fenômeno mundial de multiplicação de movimentos e governos de extrema direita, neofascistas ou pós-fascistas. Estes aparecem como expressões do feroz descontentamento em primeiro lugar de burguesias e/ou oligarquias locais ou “nacionais” com o lugar reservado a elas na globalização neoliberal nas últimas décadas; em segundo lugar da revolta de classes médias, com apoio de camadas populares, com as crises capitalistas. Assim “nasceram” e cresceram os fenômenos Trump, Duterte (Filipinas), Orbán (Hungria), Erdogan (Turquia).

Das trapalhadas e crises do governo Bolsonaro, quais as mais graves do ponto de vista do projeto ultraliberal?

Fazer um ranking de equívocos (tiros pela culatra) desse governo talvez seja das coisas mais fáceis, pelo número, e mais difíceis, pela complexidade em hierarquizá-los. Com o critério de quais foram os erros mais graves do ponto de vista da perspectiva de sucesso de seu projeto, não há dúvida a esta altura foram as escolhas dos dois ministros da Educação e do das Relações Exteriores, todos indicados pelo “olavismo”. O Ministério da Educação, além de ser o maior, de mais vultoso orçamento e de gestão mais complexa, lida com uma política social fundamental para o presente e futuro do país, muito sensível para a esmagadora maioria da população – e a maioria não é seguidora de Olavo de Carvalho nem fundamentalista. O MEC lida com os professores, a quem Bolsonaro e os olavistas declararam guerra, ao considerá-los todos “marxistas culturais” e pretender censurá-los. Lida não só com as milhares de escolas de fundamental e médio, mas também com as Universidades, que sempre estiveram na vanguarda das lutas democráticas no país. Colocar no MEC o segundo ministro ideológico, sem experiência educacional, desta vez um homem do mercado financeiro, é temerário.

O chanceler Ernesto Araújo, por sua vez, está absolutamente em linha com a disposição do presidente em se subjugar sem intermediações a Trump (não exatamente aos EUA, mas à direita do Partido Republicano), contra a China – o que por si só é um problemaço. A China é o principal destino das exportações de commodities agrárias do país, ou seja, do agronegócio. A inadequação de Ernesto Araújo ao cargo, às normas da carreira diplomática e à lógica já tem trazido dores de cabeça grandes ao chefe – como no episódio em que rompeu por conta própria um acordo militar bilateral com a Venezuela sem consultar o comando das FFAA. Mesmo tutelado pela ala militar, Araújo persegue colegas liberais e progressistas, vira de ponta cabeça as hierarquias e estruturas históricas do Itamaraty e faz o governo passar vergonha, defendendo a platitude da Terra e a natureza de “esquerda” do nazismo. Tudo isso, no médio prazo, na defesa de interesses de setores do capital no cenário internacional, conta pontos contra o país e o governo Bolsonaro.

O terceiro grande equívoco de Bolsonaro, uma unanimidade entre analistas de todos os matizes, é o papel que permite que desempenhem seus filhos. Foi Carlos, o número 3, único “vereador federal” da história do país, quem quase provocou o episódio que poderia ter evoluído para uma verdadeira crise institucional – uma vez que indispôs o presidente da República com o leal presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A revolta da Casa com o comportamento do clã presidencial resultou para o governo no total contingenciamento (leia-se determinação do destino das verbas) do Orçamento de 2019 aos ditames do Congresso.

Em que o governo tem tido sucesso (apesar das turbulências)?

Em muita coisa, mas resumíveis numa expressão: no desmonte de toda a rede de políticas sociais, ambientais e de proteção a populações historicamente mais vulneráveis. A mídia empresarial está focada nas crises intestinas governamentais e nos trâmites institucionais, como se pusesse os holofotes apenas nos últimos andares do arranha-céu social do Brasil. Enquanto isso, nos primeiros andares e nos subterrâneos do governo e da sociedade, ocorre a destruição completa das políticas públicas (em saúde, transporte, moradia, educação, organização, cultura e lazer) para os mais pobres, para negros e negras, para mulheres, LGBTTs, povos indígenas, comunidades quilombolas – que vieram se construindo nos últimos 25 anos e se consolidando, apesar das contradições e limites, nos governos petistas. Para uma enumeração desses retrocessos, ver: https://www.revistaforum.com.br/especial-100-medidas-que-provocam-o-desmonte-do-estado-brasil-em-100-dias-de-governo-bolsonaro/

Três aspectos desse ataque brutal, histórico, merecem menção. O primeiro é sanha exterminadora contra os povos indígenas e suas terras, com a transferência da Funai para a toca da raposa do Ministério da Agricultura (representante daqueles que querem os territórios demarcados das etnias originárias), com a municipalização de seu sistema especial de saúde, com ameaças veladas de reversão de demarcações-símbolo como a da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. A segunda é a perseguição ao ativismo ecológico e, por meio desse, à luta dos sem terra, pela via do estrangulamento financeiro e perseguição jurídica às ONGs ambientalistas, cujo sustento depende de doadores internacionais. (A essas, os militares em particular tratam como inimigas da pátria, uma vez que cometem o “crime” de ajudar a defender ecossistemas como os da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal contra empresas mineradoras e latifundiários depredadores.) A terceira é o ataque surdo a sindicatos e centrais, através da proibição a governos e empresas da cobrança pelos contracheques e repasse das contribuições sindicais, justamente no momento em que se ensaia a resistência contra a Reforma da Previdência.

Bolsonaro não tem tido êxito em intensificar a violência do Estado contra os pobres e os movimentos?

Com certeza, embora não tanto quanto gostariam os olavistas e as bancadas da bala suas apoiadoras. A flexibilização do porte de armas por decreto ainda carece de regulamentação (que deve passar pelo Congresso) e o pacote anticrime do xerife Sergio Moro, vendido à classe média verde-amarela como “pacote anticorrupção”, teve toda a sua parte verdadeiramente voltada aos crimes do colarinho branco retirada do PL – para ser apreciada em separado e não “atrapalhar” a aprovação do restante. E ficou tudo secundarizado no parlamento, diante da urgência em apreciar a Reforma da Previdência. Nenhum desses atrasos, no entanto, tem sido freio à alta dos índices de homicídio e em particular de vidas ceifadas pelas polícias, nos cárceres, nas ruas e nas favelas pelo país afora, como sempre, neste país estruturalmente racista, principalmente de negros ou não brancos. A simples vitória de Bolsonaro e o conteúdo das medidas anticrime de Moro (entre as quais a facilitação do “abate” pelas polícias, numa expressão do desabrido governador Witzel, do RJ) foram luz verde para os aparelhos de segurança incrementarem o extermínio. Foram 305 assassinatos pela Polícia Militar do RJ em janeiro e fevereiro, o maior número em 16 anos (entre os quais os dos 15 jovens negros já sob custódia do Estado barbarizados e executados no Fallet, em março). O governo petista do Ceará pediu ajuda à União para enfrentar uma onda de violência promovida por uma facção criminosa, com o preço de X vidas. A tendência é que esse tipo de massacre se multiplique, o que significa um aprofundamento trágico da política genocida do povo negro, dos pobres em geral e da juventude negra das periferias em particular.

Pode-se falar, a partir da chegada de Bolsonaro ao governo, em endurecimento do regime ou sistema político?

Sem dúvida, o governo Bolsonaro, em todas as suas vertentes e apoiadores, tem como programa, explicitado na campanha eleitoral e depois dela, um sistema político muito autoritário. Figuras de proa como o presidente e o vice já declararam abertamente sua preferência por uma “intervenção”, leia-se, governo militar. De conjunto, todos os membros da aliança demonstram profundo incômodo em conviver com ou dentro do jogo político parlamentar da Nova República (ainda vigente). São todos partidários de que Forças Armadas e polícias atirem para matar e de um Judiciário que, desde que composto por gente de confiança (pretendem mudar a composição do STF), seja todo-poderoso. Todos tratam os movimentos sociais como caso de polícia e a esquerda como algo que não deveria existir. Ou seja, seu objetivo declarado é tornar as regras do jogo menos permeáveis à participação popular e à pluralidade. (A ala ideológica, em particular, cultiva desprezo pelos partidos e pelo Legislativo em geral, defendendo a interlocução direta, via redes sociais, do presidente “com o povo”). O primeiro problema para a consecução desse programa é que as diferentes alas ou frações do capital têm suas representações políticas, ainda querem espaço para batalhar por suas fatias no butim e a maior parte ainda não está convencida da necessidade de um fechamento maior do regime, ou seja, do fechamento do Congresso, prisão de dirigentes sociais, ilegalização da esquerda, métodos de guerra civil (ou seja rios de sangue) contra a oposição. O segundo problema é que, para isso, é preciso derrotar, no enfrentamento direto (e não apenas nas urnas) a oposição social e política. E isto ainda não aconteceu.

Este é um governo tutelado pelos militares?

O governo Bolsonaro é o governo com maior número de militares da reserva ou licenciados em sua composição – mais de cem nos primeiro e segundo escalão – desde 1964. O papel dos altos oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica (ainda que da reserva) no Ministério e no núcleo duro do governo talvez supere em importância e capacidade de articulação o papel de militares da ativa nos governos da ditadura militar recente (1964-1985). Também é fato que tão expressiva presença militar facilita a “paz” e a interlocução com as Forças Armadas na ativa – das quais evidentemente o governo tem o apoio. E, o que á mais importante: como as Forças Armadas são instituições ainda com prestígio e, na loucura geral da coalizão, o setor militar aparece como o pragmático, técnico e sensato, os militares dão ao governo a cara de eficiência e transparência que a coalizão não tem. Estes fatos, combinados com o programa da aliança no governo, são sinalizações muito perigosas para o futuro da democracia burguesa no país. As expressões tutela e tutelado talvez não sejam as mais adequadas, porque são heranças dos tempos da ditadura (regime bonapartista), quando governadores civis indicados (não eleitos), por exemplo, eram chamados de governos tutelados pelos militares. Mais importante do que a expressão é o fato de que as Forças Armadas e representantes seus, como o vice-presidente, general Mourão, já figuram para setores do empresariado como Plano B em caso de falência de Bolsonaro. Este foi o sentido do jantar de Mourão com 600 empresários da Fiesp no fim de março (que reuniu aproximadamente R$ 1 trilhão em patrimônio). Este é o sentido da recepção do governo dos Estados Unidos a Mourão agora, em 9 de abril, menos de duas semanas depois da visita oficial de Bolsonaro a Trump.

Por que então Bolsonaro perde popularidade?

Por circunstâncias históricas e conjunturais muito particulares, a candidatura de Bolsonaro catalisou não somente um eleitorado ideologicamente identificado com seu programa, como também setores amplos das classes médias e trabalhadoras, que “viraram à direita” num protesto contra a corrupção, a crise econômica e política e numa aposta para sair da crise. Ao dar continuidade à crise política, demonstrar indícios de práticas pouco republicanas entre seus próprios apoiadores (o caso Queiroz e os laranjas do PSL), não começar a resolver o aperto econômico e acenar com uma polêmica reforma da Previdência, Bolsonaro e aliados criaram uma “tempestade perfeita” para caírem em desprestígio acelerado. Há também uma parcela minoritária de eleitores mais à direita do presidente que consideram o governo ruim/péssimo ou regular porque não veem suas pautas mais conservadoras implementadas.

Qual a probabilidade de uma recuperação econômica do país e, com ela, de uma retomada da popularidade do governo?

É muito perigoso cravar apostas sobre o que vai acontecer na economia. É possível, no entanto, afirmar que o panorama internacional absolutamente favorável do qual se aproveitaram Lula e Dilma (esta em seu primeiro governo) – de crescimento mundial e alta do preço das commodities devido à demanda da China – não vai se repetir tão cedo. A economia global ainda não se recuperou completamente da crise de 2007/2008, tem crescimento lento, guerra tecnológica e política entre as duas principais potências (Estados Unidos e China) e se prepara para novo “tilt” financeiro, previsto por alguns para 2020. Para piorar o quadro, desde o golpe de 2016, o Brasil só faz aplicar políticas de ajuste, por definição indutoras de recessão, investimentos baixo, desemprego alto (hoje são 13, 1 milhões de desempregados; 27 milhões em idade ativa fora do mercado de trabalho). Bolsonaro e Paulo Guedes são partidários de uma receita ainda mais dura que a de Temer: mais cortes de gastos, mais enxugamento das máquinas, mais privatizações (incluída a da Previdência Pública), mais abertura do país aos capitais forasteiros, mais favorecimento aos Estados Unidos e Israel em detrimento da China e dos árabes (compradores fundamentais de produtos primários brasileiros). Mais enforcamento dos estados da federação, pela via das negociações draconianas das dívidas estaduais. Não é preciso nem ser graduado na esquina (quanto menos em Chicago) para compreender que a chance de dar no contrário do que propagandeiam (ou seja, em recessão, desemprego e pobreza crescentes) é próxima de 100%. Portanto, não deve vir por esse front, da economia, nenhuma recuperação da popularidade do governo.

Do que depende então uma consolidação do governo Bolsonaro e do projeto ultraliberal no Brasil?

Bolsonaro venceu nas ruas, sobre a base da vitória sobre o povo que foi o golpe institucional de 2016. No entanto, essas forças defensoras do projeto ultraliberal e conservador ainda não venceram no embate direto contra os movimentos sociais. Seu projeto de retrocesso democrático, recolonização de territórios, reescravização da mão de obra, superdepredação do meio ambiente e controle absoluto sobre os corpos, em particular de jovens, mulheres e LGBTTs, embora em andamento, ainda não pode ser executado sem resistências. Há uma grande incógnita histórica nessa narrativa brasileira da segunda década do século, cuja solução depende do enfrentamento vitorioso aos ataques do governo Bolsonaro. As condições para essa luta não são fáceis. As resistências à “nova ordem” ultraliberal são inúmeras, corajosas, diversas, mas atomizadas, desconexas, sem unificação. Aquelas e aqueles que foram dirigentes no ciclo anterior – PT, PCdoB, Consulta, com as importantes entidades do movimento que conduzem –, embora abalados, têm dificuldades de compreender os novos tempos, as sensibilidades das novas gerações e portanto de entender que já não têm a mesma hegemonia dos anos 80 e 90. Os que surgiram de novo nem sempre compreendem que ainda não se provaram e que o período aberto com a eleição do governo ultradireitista exige que a unidade para a luta contra os retrocessos seja prioridade em relação a balanços do período anterior.

A luta contra a atual proposta de Reforma da Previdência do governo é uma oportunidade única para testarmos a capacidade de unidade e combatividade de toda a oposição social contra o novo governo e sua aliança de atraso. As pesquisas indicam que a maioria da população está contra a Reforma (e ainda mais esmagadoramente contra o armamento generalizado), apesar da nossa pouquíssima incidência. É preciso mais. É possível mais. Está nas nossas mãos, na capacidade de militância e organização da esquerda socialista, se com inteligência e generosidade na política de frente única, a oportunidade de dar a volta por cima e vencer o projeto do atraso.